[집중취재/단독] 65명 사상한 광명 아파트 화재… 맹렬한 화염 주범은 ‘단열재와 천장재’아파트에 쓰인 가연성 건축자재와 방화문 없는 1층 구조가 인명피해 키워

|

▲ 지난 17일 발생한 경기 광명 오크팰리스 아파트 화재 © FPN |

[FPN 최영, 박준호 기자] = 3명이 숨지고 62명이 다친 경기 광명 오크팰리스 아파트는 화재 확산과 인명피해가 커질 수밖에 없는 건축적 문제를 떠안고 있었던 것으로 <FPN/소방방재신문> 취재결과 드러났다.

지난 18일 직접 현장을 찾은 취재팀은 과연 무엇이 그토록 맹렬한 불길을 내뿜었는지에 주목했다. 그러나 불길이 휩쓸고 지나간 필로티 주차장 천장은 마감재나 단열재, 배관 등 있어야 할 건축자재들이 흔적도 없이 사라진 상태였다.

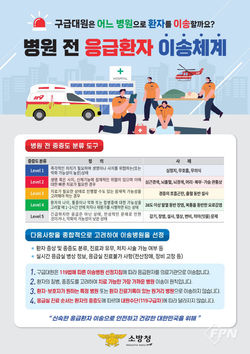

그런데 깊숙한 천장 구석에서 결정적인 단서를 확인할 수 있었다. XPS(Extruded Polystyrene Foam)라 불리는 ‘분홍빛’ 단열재의 흔적이었다.

▲ 필로티 주차장 천장 구석에는 분홍빛 XPS 단열재가 붙어 있었던 흔적이 남아 있다. ©FPN |

폴리스티렌 수지에 탄화수소 등의 발포제를 첨가해 압출성형한 이 단열재는 석유화학 원료를 사용하는 유기물 건축자재다. 단열성이 뛰어나고 시공이 간편해 많은 건축물에 쓰인다. 하지만 불에는 굉장히 취약하다.

2019년 천안 라마다앙코르 호텔(1명 사망, 19명 부상), 2021년 남양주 부영애시앙(재산피해 94억원), 2023년 인천 그랜드팰리스 호텔(54명 부상) 등 대형화재 때마다 빠른 화재 확산을 일으킨 주범으로 꼽혀왔다.

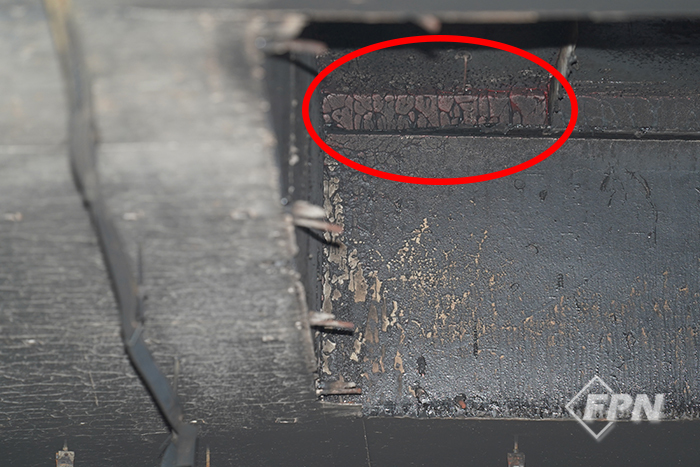

▲ 경찰 과학수사대가 XPS 잔해를 수거하는 모습 © FPN |

실제 현장에서 경찰 과학수사대가 XPS 잔해를 수거하는 모습이 카메라에 포착되기도 했다. 이 점을 미뤄볼 때 광명 아파트에 XPS가 사용된 건 명확하다.

XPS를 타고 천장과 반자 사이에서 아무도 모르게 몸집을 키운 불은 또 다른 먹잇감을 만나 화세를 더욱 키웠던 것으로 분석된다.

취재팀이 광명 아파트 필로티 주차장의 과거 모습을 추적한 결과 인터넷의 한 블로그에서 사진 한 장을 확인할 수 있었다. 이 사진에는 흰색 사각형 모양의 마감재가 주차장 천장의 모든 면을 메우고 있는 게 확인된다.

▲ 인터넷의 한 블로그에서 과거 광명 아파트 필로티 주차장 천장에 마감재가 가득 메우고 있는 사진을 발견했다. © 인터넷 블로그 캡처 |

그건 바로 SMC(Sheet Molding Compound) 천장 마감재였다. 만약 불연 재질의 DMC(Design Metal Ceilings) 천장재였다면 탈락 흔적이 바닥 등에 남았을 테지만 현장엔 잔해가 없었다. 이는 천장재가 모두 소실됐다는 것을 의미한다. 소방도 이 필로티 천장에 쓰인 마감재가 SMC라는 사실을 확인한 것으로 알려진다.

SMC는 열경화성 수지로 만들어진 일종의 플라스틱 반자다. 습기와 오염, 화학물질에 강하고 부식과 변형이 없다는 장점이 있다. 단열 효과도 뛰어나지만 플라스틱 특성상 화재에 맥을 못 춘다.

SMC 천장재의 위험은 과거 소방의 실험에서도 입증된 바 있다. 경기 오산소방서가 2019년 발표한 ‘Outer Flashover 메커니즘 정립 및 입증에 관한 연구’ 논문에 따르면 SMC는 점화 150초 만에 표면에 불이 붙었다. 180초 후엔 천장 속 단열재까지 모두 집어삼키며 급속히 연소 확대됐다. 이렇게 타오른 불길의 최고온도는 1152℃에 달했다. 연소 시 배출되는 유독가스의 위험은 더 치명적이다.

더 큰 문제는 설치 환경의 특성이다. SMC로 필로티 천장을 마감할 경우 천장 면과 반자 사이에는 밀폐공간이 생기는데 천장재가 연소할 때 나오는 가연성 가스는 이 공간에 체류하게 된다. 이렇게 안에 들어찬 가스에 불이 붙으면 일순간 수평적인 연소 폭발로 이어지게 된다는 게 연구진의 분석이다. 게다가 연소 과정에서 천장재가 탈락하면 공기 유입으로 급격히 화재가 확산한다.

이 연구를 주도한 경기소방 황인호 소방관은 “SMC는 한 번 불이 붙으면 걷잡을 수 없이 확산하고 검은 연기와 화염이 발생하게 된다”며 “재실자와 현장 진압대원에게도 큰 위험을 주는 매우 위험한 건축자재”라고 지적했다.

화재 당시 이 같이 급격한 연소확대가 이뤄졌다는 증언도 나왔다. 현장에서 만난 인근 주민 A 씨는 “처음엔 불이 잠잠했는데 2분 만에 확 커져서 너무 깜짝 놀라고 무서웠다”고 당시 상황을 전했다.

화재 초기부터 막혀버린 유일한 탈출구와 유리 자동문, 방화구획의 부실도 피해를 키운 주 원인으로 지목된다.

현장 취재결과 불이 난 광명 아파트는 필로티 구조로 이뤄진 1층에 출입구 두 곳이 존재했다. 1~2호, 3~5호가 단일 출입구를 사용하는 형태다. 이 두 출입구 모두 필로티 주차장을 지나지 않고선 오갈 수 없다.

필로티 구조의 1층 주차장에서 불이 날 경우 이 두 출입구가 그대로 막혀 옴짝달싹하지 못하게 되는 셈이다.

▲ 1, 2호 라인 출입구다. 유리 재질 자동문이 온데간데 없이 사라졌고 그 속에는 방화문 없이 곧바로 연결되는 계단이 보인다. © 최영 기자 |

더 큰 취약성은 출입구 형태와 아파트 내부 계단이었다. 아파트 출입구는 모두 유리 자동문으로 돼 있었고 1층에서 위층으로 올라가는 계단에는 방화문이 없었다. 주차장에서 시작된 불길과 시커먼 연기가 거주자들의 유일한 피난로였던 계단실을 순식간에 위험지대로 만들어 버린 배경이다.

화재 당시 대피한 복수의 거주자 등에 따르면 불이 난 아파트 1층에는 방화문이 없지만 2층부터 각 층에는 계단실과 승강기가 있는 복도 사이에 방화문이 존재한다.

결과적으로 1층 필로티에서 유입된 화염과 연기가 적어도 계단실 전체를 삽시간에 오염시켰을 거란 추론이 충분히 가능하다.

▲ 3, 4, 5호 라인 역시 유리 재질 자동문이 모두 깨졌고 내부에 방화문 없이 연결된 계단이 확연히 보인다. © 최영 기자 |

화재 발생 직후 피난했다는 거주자 B 씨는 “화재 사실을 인식하고 바로 집에서 계단으로 뛰어나왔는데 이미 2층부터 연기가 들어찬 상태였다”며 “조금만 늦었다면 큰 피해를 입을 수 있었다”고 말했다.

전문가들은 이 같은 건축물의 태생적 취약성을 가진 곳이 많아 현실적인 대책이 시급하다고 강조한다.

박경환 한국소방기술사회장은 “광명 아파트와 같은 구조는 필로티 주차장에서 불이 나면 출입구가 완전히 막혀버린다”면서 “국토교통부가 이런 구조의 공동주택을 전수조사해 방화문을 우선 설치하고 저층인 경우 계단실 급기 등 제연설비를 보강하는 방안이 필요하다”고 지적했다.

이어 “천장 내 단열재, SMC와 같은 가연성 건축자재를 준불연 성능 이상으로 교체하는 대책도 강구돼야 한다”고 했다.

윤해권 한국안전인증원 이사장(소방기술사, 경기대학교 공학대학원 소방ㆍ방재 전공 교수)은 “현재 정부에서 화재에 취약한 기존 건축물에 대해 화재안전보강사업을 추진 중이지만 불이 난 광명 아파트와 같은 공동주택은 그 대상에서 제외된다”며 “화재위험에 도사리는 공동주택에 강화 법규를 소급 적용하기 어렵다면 화재안전보강사업에 공동주택을 반드시 포함시켜 개선해 나가야 한다”고 지적했다.

또 “현재 건축물 단열재의 화재안전기준은 필로티 등 특정 대상물에만 적용되는 실정”이라며 “단열재에 대한 규제가 온전치 못한 문제를 하루빨리 바로잡아야 한다”고 말했다.

한편 지난 18일 소방과 경찰, 국립과학수사연구원 합동 감식 결과 불은 1층 필로티 주차장에서 시작됐다. 감식반에 따르면 1층 장애인 주차구역 천장과 반자 사이 공간에서 누전에 의한 화재로 추정할 수 있는 ‘단락흔’이 발견됐다.

전선 단락으로 스파크가 발생해 화재로 이어졌을 가능성이 큰 상황이다. 소방에 따르면 광명 아파트 필로티 주차장의 천장과 반자 사이엔 전선 케이블 여러 개가 고정돼 있었다.

최영, 박준호 기자 young@fpn119.co.kr

- 119플러스 웹진

- 소방전문 매거진 119플러스 웹진 과월호 보기

- www.fpn119.co.kr/pdf/pdf-fpn119.html

- 네이버 스토어 구독 신청하기

- 국내 유일 소방전문 매거진 119플러스를 가장 빨리 만나는 방법!

- smartstore.naver.com/fpn119

- 소방용품 정보를 한 눈에! '소방 디렉토리'

- 소방용품 품목별 제조, 공급 업체 정보를 알 수 있는 FPN의 온라인 디렉토리

- www.fpn119.co.kr/town.html?html=town_list.html

|